Когда я ехал в Чехию, я знал о многом благодаря блогу подебрады.ру. На самом деле, еще находясь в России уже многое можно представить у себя в голове, и главное - написанное там мало отличается от действительности, иногда, правда, некоторая информация уже неактуальна, но это мелочи.

Единственное, на что я нигде не мог найти ответ - как же живется гуманитариям в Чехии вообще, и, особенно, на курсах в Подебрадах. В данной статье я постараюсь описать то, что я увидел за 3 месяца обучения. К сожалению, в статье будет мало фото и много слов.

Организация учебного процесса в начале года

Учиться мы начали 9 сентября. Шел дождь, студенты собрались около замка. Уже тогда немного поражало, что нас будет так много. Потом все пошли в нечто вроде актового зала - места, конечно же, еле хватало, но нас быстро расхватали наши будущие преподаватели и отвели по кабинетам.

Что интересно, в первый раз студентов собрали вообще без деления на специальности. Логика разделения вообще была несильно понятна, но в нашей группе учились абсолютно все - и технари, и гуманитарии и экономисты (последних, конечно же, больше всего, работы на всех не хватит точно🙃).

Учились таким составом мы первые 2 недели. Учили мы только чешский язык и больше ничего. Это как-бы был экспресс-курс (кодовое название "АОК"), во время которого мы узнали все, что требуется для минимального общения в магазинах, умения читать надписи. Русскоговорящие студенты испытывали минимум проблем. У нашей группы вела пани Билкова (потом она вела у меня и чешский язык, и историю), благодаря ей мы начали говорить по-чешски достаточно хорошо.

Распределительный тест

В середине экспресс-курса мы написали распределительный тест - каждая специальность имела свой. Я, например, писал тест по английскому языку (очень легкий) и, так сказать, тест по сборной солянке из всех предметов (там была и география, и история, и культура, и математика (!), которую я уже лет 5 в глаза не видел, но все было настолько легко, что даже вспомнить - не проблема).

По его результатам нас распределили по группам. В нашем случае, как понял я, тест был формальностью - гуманитарных групп и так мало. Я попал в группу H3 (humanitní). Там собрались те, кто хотел изучать филологию и "чешский язык для иностранцев". Конечно же, все это только догадки - не представляю, как можно сделать окончательный выбор вчерашним школьникам. Учебный год расставит все по местам.

Гуманитарная группа

Кстати, наша группа - интернациональная. В ней всего 11 человек - 6 из России, 1 с Украины, 3 из Гвинеи, 1 из Туниса.

Иностранцы умели говорить по-английски (ну, относительно). Им, конечно, особенно тяжело - русскоговорящие студенты (особенно те, что не ленивые) очень быстро осваивают язык, хорошо понимают речь. Есть, конечно, и огромный минус - всегда хочется сказать по-русски, а это - чаще всего неправильно. Приходится очищать голову, а на это, как я заметил, способны далеко не все. Некоторые студенты (не только в нашей группе) до сих пор говорят с ярковыраженным русским произношением, изъясняются 50\50 русско-чешски. Это печально.

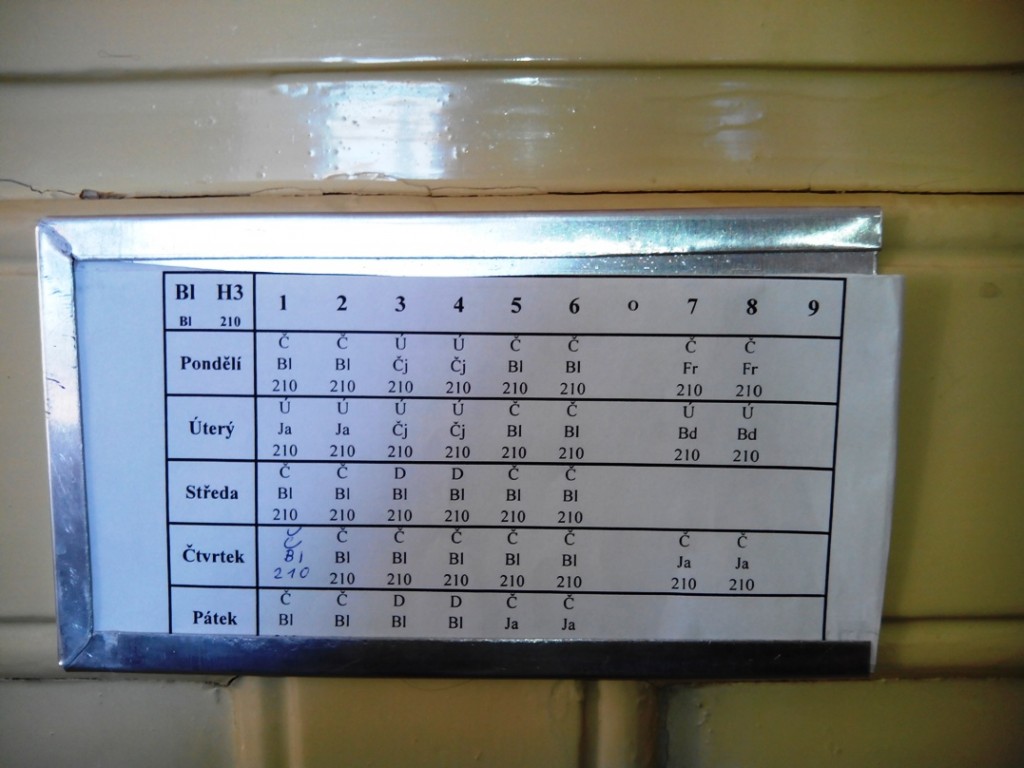

Вот такое расписание нас ждало. Учимся мы 5 дней в неделю. В общей сложности выходит 36-38 академических часов. Занятия идут до часу дня, либо до трех-четырех. Начинаются в восемь. Достаточно хорошо, меня все устраивает, после института не так уж и сложно, у меня энергии хватает :)

Кстати, занимались мы на третьем этаже, в крыле "premedical study". Вот такой вот поворот.

Предметы

Вначале о дополнительных.

ú - это введение в специальность. На деле, это, можно сказать, литература. Ее ведут два человека - пан Беднарж и пан Чейка. Оба - мужчины, первый - молодой, второй - уже достаточно старый (бородат), и поэтому очень образованный и начитанный, ходячая википедия. Пан Беднарж ведет более организованно - с ним мы изучаем все по порядку, читаем. Пан Чейка - с ним мы изучаем все в форме организованного хаоса. Кроме литературы, можно сказать, говорим обо всем - и о будущих специальностях, и о жизни. Он любит давать разную информацию для "инспирации" - в общем, все интересно. А знает он, кажется, очень много, и мне, например, всегда неловко на этих парах - чувствую себя непривычно глупым :)

D - это история. Ее ведет учительница, которая преподавала у меня в экспресс-группе - пани Билкова. Она же является нашим "классным руководителем", т.е. следит за нами, помогает, сообщает всю важную информацию. В принципе, информация тут всегда доходит быстро - другие учителя тоже с радостью ей делятся.

Изучаем мы, в основном, чешскую историю, с некоторыми вкраплениями всемирной - интересно бывает проводить параллели со школьной программой в России. Мне лично история никогда не давалась, но тут вроде все пока хорошо. Процесс обучения идет так - учитель пишет основную информацию на доске, после - немного все обсуждаем, узнаем некоторые детали.

Кстати, стоит оговориться, что все-таки, дополнительные предметы даются для того, чтобы в первую очередь знать лексику, а не для того, чтобы набраться больших знаний. Очень часто среди студентов можно слышать: "Да зачем мне этот школьный курс математики\физики\истории, я и так уже все это знаю". Они неправы в корне, как я сказал ранее - это делается для того, чтобы узнать лексику и уметь выразить мысль.

Говоря с высоты двухлетннего полета в Чехии - эти знания крайне здорово пригодились при общении с чехами.

ú - еще одной частью этого предмета является изучение истории кино. Это один предмет с литературой, но для удобства я его отдельно выделил. Изучаем мы его всего один раз в неделю. Ведет этот предмет пани Янкуликова - молодая чешка. Она очень активная, любит и поговорить, и поучить чешскому, и достойно преподать материал. В общем, лекция кино оказывается всесторонне полезной, а для меня вообще - в новинку.

Ну и, собственно, пора рассказать о самом главном - о уроках чешского языка (Č). Во всех группах его должны вести 3 разных преподавателя (это делается для того, чтобы студенты привыкали к речи разных людей, да и разные преподаватели по-разному преподносят материал). В начале обучения чешский язык у нас вели уже знакомые нам пани Билкова, Янкуликова, а также еще одна молодая чешка - пани Форманкова.

Разделение группы

Обучение шло достаточно медленно - иностранцы существенно тормозили процесс для русскоговорящих студентов, и это неудивительно.

В результате в начале октября было решено поделить группу на 2 части - русскоговорящих и иностранцев. Такая же ситуация была в технической группе Т7, поэтому иностранцы оттуда теперь изучают чешский вместе с нашими, а мы занимаемся с русскоязычными студентами из Т7.

Стоит сказать, что теперь мы занимаемся намного быстрее, с минимальными потерями. Теперь у нас ведут 3 молодые учительницы: большинство времени - пани Илона Мазуркова, а также пани Айхлерова и пани Никола (фамилии не помню, но это - девушка 🙃). Большой плюс того, что они молодые - занятия действительно интересные.

Мы очень много говорим (а это большой плюс, по сравнению с остальными группами - это мы умеем). С другой стороны, для особо малолетних (не физически, умственно) студентов - молодая учительница не является авторитетом, поэтому на занятиях можно заниматься чем угодно, кроме учебы. Это выбор каждого, конечно, но такие сильно мешают.

Занятия по чешскому проходят по-разному - иногда просто делаем упражнения, часто делаем диалоги, иногда занятия проходят в игровой форме, иногда смотрим презентации.

Внеклассные мероприятия

Еще стоит рассказать о внеклассных мероприятиях. Например, 13 декабря поедем на рождественскую экскурсию. В самом начале года мы ходили на обзорную экскурсию по Подебрадам, нам показали основные нужные места - банки, почту, полицию и т.д.

Отношение между преподавателями и студентами - теплее, чем в России. Все-таки и в школе и в университете отношения складывались чаще чисто профессиональные, тут же как-то проще - вполне возможно увидеть преподавателей и в неформальной обстановке, например, на всевозможных школьных вечеринках, стоят себе, пьют пиво, общаются со студентами. Интересно в общем, многим будет в новинку.

Разделение на бакалавров и магистров

Также стоит упомянуть о том, что в середине учебного года будет разделение на бакалаврские и магистрские группы. Основное отличие в том, что будущие бакалавры будут изучать доп. предметы как и раньше, а будущие магистры и доктора будут вместо них учить английский язык и иметь 1 свободный день.

Кстати, филологи-магистры в Подебрадах не учатся, только в Праге. Соответственно, передо мной стоял выбор, остаться в Подебрадах или переехать посреди года в Прагу. Я, конечно же, останусь здесь.

Вообще решение с дополнительным английским - очень спорное. Я считаю, что люди с высшим филологическим образованием плохо знать английский вообще не могут - я его уже не первый десяток лет учу. Я даже не представляю, что именно там будет, но понимаю, что скорее всего это время пройдет впустую. Я считаю, что это время магистры-филологи должны использовать рациональнее - например, прорешивать тесты, иметь специальные семинары по изучаемой литературе.

Контроль знаний

Каждый месяц как и все остальные мы пишем тесты. Они достаточно легкие, но в них бывает сразу все. Иногда мы пишем и маленькие контрольные работы, для самоконтроля. Нужно уметь писать и маленькие истории о себе.

Например, в декабрьском тесте мы писали уже историю размером в 80 слов и больше. В январе будет и устный тест. Для меня самые сложные тесты - тесты по литературе. В них по 30-40 вопросов, соответственно, чтобы написать на приемлемый балл - нужно делать минимум ошибок. Учимся, стараемся.

Наверное стоит уделить внимание тому, знаем ли мы чешский лучше остальных (мы же филологи). Здесь меня терзают смутные сомнения.

Дело в том, что объясняют язык нам так же, как и остальным, без специальных терминов, понятий, понятным только филологам. А я вот их ждал.

Также, мало времени уделяется фонетике, а она в чужой стране - залог успеха. Вообще, я считаю, что филологи вообще не должны писать тесты ниже 90%. Если стабильно меньше - стоит серьезно задуматься над подходом к учебе, либо резко сменить специальность. К филологам будет 100% завышенные требования к знанию языка (что за филолог, который не знает язык?), поэтому стоит заранее подумать, готовы ли вы к этому. Ведь всегда можно пойти на техническое направление, на более популярную специальность, с более ясным будущим и большими зарплатами.